No había logrado nada de lo que ansiaba cuando chico, y aunque estaba medianamente cómodo, se sentía sumamente solo. Vivía en una roñosa casa a cuatro o cinco kilómetros del borde del pueblo. Tenía un trabajo que le obligaba a mantenerse en el anonimato. Cuando mucho, trabajaba veinte o treinta días al año.

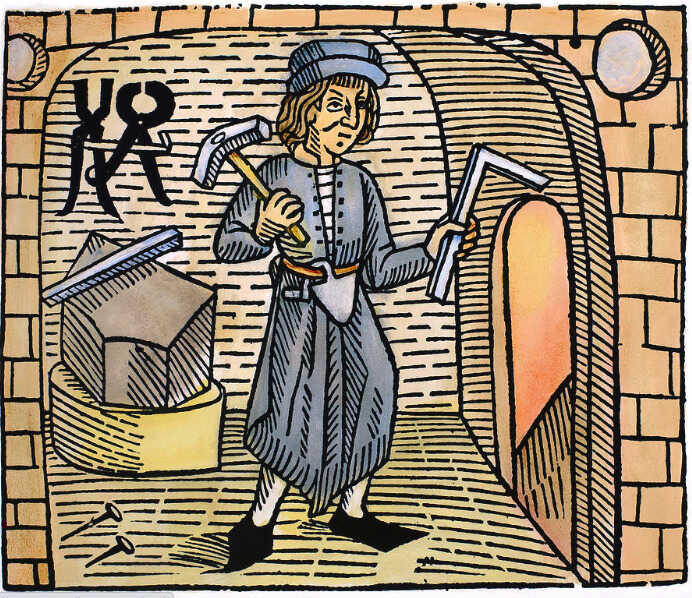

Le era muy difícil tener una familia. Sashon usaba su tiempo para pastorear algunas cabras, alimentar las gallinas y recoger leña en el bosque. Cuando las labores de la casa terminaban, trabajaba en un pequeño taller que estaba detrás de su casa, donde tenía un yunque lleno de marcas, unas piedras de amolar, una mesa de madera toda rota, algunas botellas de aceite, un martillo de madera y otro de hierro y un gran balde de madera con un agua casi negra. Colgaban de la ventana algunas mantas de cuero y en la mesa había una tijera, una aguja que parecía la garra de león, un preparado negro hecho con alquitrán, ceniza y aceite quemado, y un pequeño taburete que le dejaba la mitad del trasero colgando en el aire. Era un hombre bastante corpulento.

Prendía unos leños que metía bajo unos bloques macizos de barro, y por el hoyo de arriba salía la llama que usaba para calentar las barras de metal. Martillaba contra el yunque, calentaba, golpeaba, alineaba con su ojo y la extensión de su brazo, golpeaba y calentaba hasta hacer una hoja plana, luego sumergía la pieza en el balde hasta que dejara de humear.

Pasaba casi todas las tardes ahí trabajando.

En la mañana recogía algunos frutos en el bosque, mientras, bebía un licor que él mismo hacía con miel y frutas fermentadas, mientras Garrote, su perro, corría entre sus piernas.

Nunca ninguna mujer lo visitaba. Solo un soldado llegaba eventualmente con una carta blanca cerrada con un sello de lacre. Ni siquiera le dirigía la palabra. Apenas golpeaba la puerta, extendía la mano y le entregaba la misiva, como sucedió esa tarde.

Al otro día, Sashon se puso una gran túnica negra que ajustaba a su cintura con un cordón de algodón muy suave. Trajo el caballo hasta la puerta de su pequeña choza, lo ensilló, y en una cinta de cuero enfundó una gran hacha brillante y afilada. Antes del primer galope, se puso una capucha negra punteada que tenía solo los orificios para sus lagañosos ojos.

Hoy le tocaba dar el espectáculo de decapitar a un hombre que había robado unas frutas del jardín detrás del palacio. La plaza estaba eufórica.

Mientras el ladrón sollozante estaba arrodillado con su cuello apoyado en un tronco como un cuenco pulido, Sashon se emocionaba por la algarabía cuando levantaba su reluciente y afilada hacha. Por un momento se sentía como un héroe que va frente al pelotón a salvar su reino. La gente gritaba y le pedía a coro cortara la cabeza del condenado.

Con la parte de abajo de su túnica, limpió la hoja afilada, dejándola nuevamente como un espejo, la levantó en el centro de la plaza, para que desde el balcón del palacio se viera que su trabajo había culminado.

Nacido en Ciudad Bolívar. Vivo en Margarita desde 1998

Fotógrafo especialista en el área gastronómica y documental.

Colaborador en El Nacional, Todo en domingo y GastronomiaEnVenezuela.com

Publicaciones editoriales con Libros el Nacional, ULA, El Mercurio de Chile y Miro Popic.

Actualmente, me dedico a la fotografía gastronómica publicitaria y tengo una empresa de distribución de productos artesanales alimenticios.

jdvolcan@gmail.com