Fuente Houghton Library, Harvard University

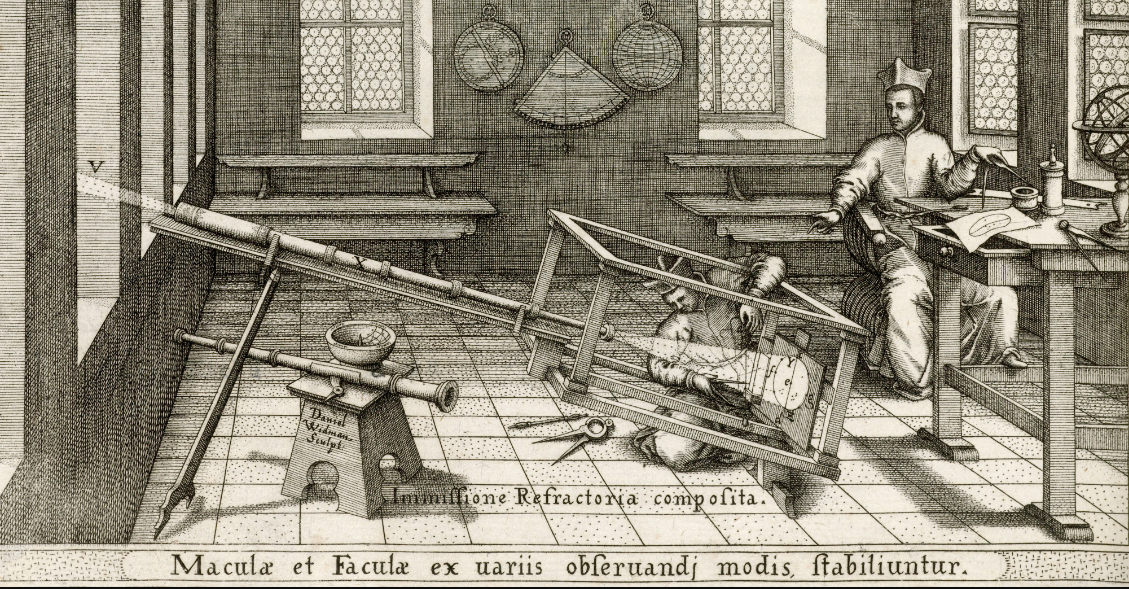

Uno nace con el derecho a tener fetiches. Los míos son las manchas solares. No el Sol de los asirios, babilonios y egipcios con su Osiris. Lo mío son las manchas, los pecados del Sol. Los chinos ya las mencionaban, los armenios también. Pero fue sólo con el telescopio que desde el siglo 17 se las pudo ver en detalle, impúdicamente, a lo voyeur. Como todo lo pecaminoso, las manchas eran raras. No debían estar allí. Sin embargo, sí estaban, y crecían y después desaparecían. Con el tiempo se supo que hay períodos con muchas manchas y otros sin ninguna. Y que como las estaciones de por aquí, esos períodos se repetían, a cada 11 años. Después vino un ruso a contarnos que todas las revoluciones, las guerras, y más, se daban en los períodos con más manchas solares. O sea, los astrólogos sí estaban en algo, ahora basta con medir las manchas para saber cuándo los giles se van a tirar al mar, o invadir un país vecino. Y pensar que todo esto empezó con un luterano. Los católicos tenían el crucifijo como amuleto, no necesitaban mirar al Sol. Fue un pastor luterano que, con su hijo, se puso a medir el número de manchas y registrarlo en un cuaderno. Pero resulta que durante un sermón el pastor acusó a un vecino de robar un ganso y el tipo de un palazo lo mató. Pero tal vez no fue que se robó un ganso, sino que lo mojó, pero el tema es que mató al pastor. Habría que ver cuantas manchas solares había ese día, para saber cuándo callar. Vaya uno a saber.

Algunos de sus libros están a disposición en Amazon

ab@alfredobehrens.com