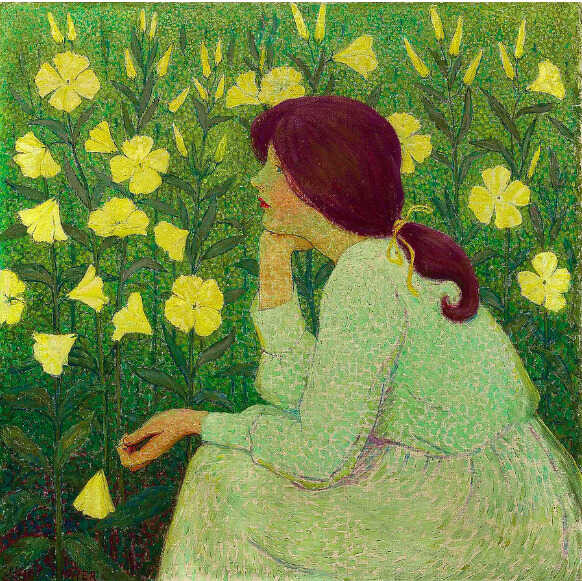

Pensamientos lejanos, s/f

Cuando tengo invitados en casa, me esfuerzo en ser una buena anfitriona.

Es decir, estar atenta a que estén a gusto, de que sus bebidas estén siempre llenas, que la comida sea abundante y deliciosa.

En fin, que se sientan como en casa y se vayan de la mía con, “barriga llena y corazón contento”.

Yo pensaba que mi vida era bucólica y solitaria, pero de pronto me puse a sacar cuentas y la verdad recibo más visitas de las que yo creía.

Mis invitados se presentan de forma espontánea, sin mucho plan y eso lo agradezco. La verdad soy enemiga de planear en exceso, pienso que esa manía de la gente de controlarlo todo, cancela la magia; hay que dejar espacio, para que la magia se manifieste, eso creo.

Mis invitados más apreciados tienen la licencia de presentarse cuando quieran y ese es el encanto.

Mi mamá me enseñó una máxima que practico a diario: en esta casa se comparte lo que haya.

Pero estos invitados cotidianos, la verdad no consumen gran cosa.

Se sientan en la sala conmigo, los invito a que se pongan cómodos.

Me conecto con su presencia, a veces sin decir mucho.

En otras ocasiones, tenemos un intercambio mucho más elocuente.

Nos enganchamos en discusiones profundas, apasionadas.

Estos invitados me mueven, me cautivan; los contradigo, me contradicen; los interrumpo, me interrumpen.

Me arruinan, me enriquecen… como dice un poeta.

Quedo agotada pero llena; lista para una copa de vino en solitario, cuando los veo salir por la puerta.

Confieso, mis visitantes no son de carne y hueso, pero me acompañan mucho.

Mis invitados son mis ideas.

Las hay buenas y malas. A ambas las recibo con la misma hospitalidad. De las malas también se aprende.

Pero las buenas ideas pican como un escorpión, y me llenan con su dulce veneno.

El de la creación.

Y es que cuando viene a compartir mi mesa, una idea hambrienta, una obsesión nueva, me entrego a los brazos del ensueño y siento que me enamoro…

Otra vez…

(UCAB 1985).

Escritora y aprendiz de poeta por vocación.

De su paso por la ingeniería surgieron sus Cuentos de Oficina (1997), otra manera de ver al mundo corporativo. Entre sus últimas publicaciones se incluyen sus reflexiones sobre el duelo, Hopecrumbs (2020) (www.hopecrumbs.com) y “The Adventures of Chispita” (2021), una alegoría de la vida en el vientre materno. (www.chispita.ca)

Hoy en día comparte sus “meditaciones impulsivas” desde Calgary, Canadá, ciudad donde reside.

leonorcanada@gmail.com