Me senté a descansar en un banco frente al río.

A mi alrededor, familias de gansos, un halcón peregrino rondando, un castor masticando un tronco, en fin, los pequeños milagros del día.

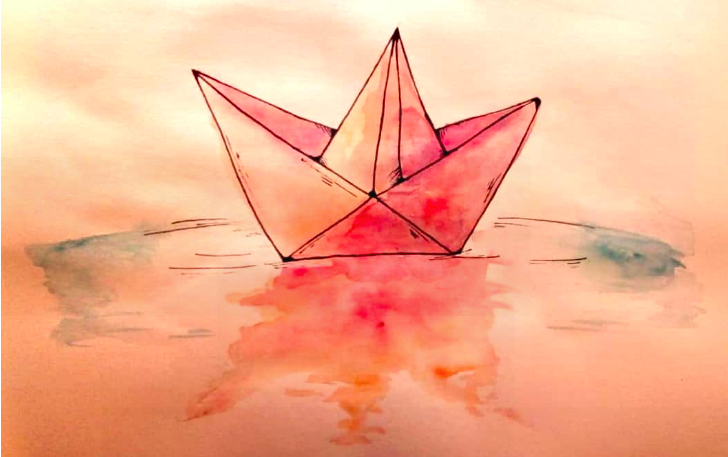

De pronto, me sorprendió una embarcación que no veía desde hace años: un barquito de papel.

Miré a mi alrededor a ver si estaba el dueño, quizás un niño, un abuelo o una romántica incorregible como yo, pero no vi a nadie.

Continué mi caminata junto al río, siguiendo con la mirada al frágil pero resuelto barquito. Regresó a mi memoria aquella vieja melodía de la infancia: “había una vez un barquito chiquitico…”

De pronto, encalló en la orilla. Quise ir a rescatarlo, pero la corriente vino en su ayuda.

El río se volvió turbulento y el barquito tuvo que sortear unas rocas. Pensé que ese sería el fin y corrí al rescate.

Pero no, la nave se había volteado, pero seguía a flote hasta que encontró un remanso. Allí quedó, varada.

Otra vez, quise ir en su ayuda, pero los patitos que nadaban a su lado, generaron olas concéntricas que sacaron al barquito de la calma chicha; se enderezó y continuó su travesía.

El río se ensanchó y el barquito se fue alejando, con serena dignidad, hasta que se perdió en la distancia.

Hice una pausa antes de iniciar el regreso y me hice una pregunta bastante curiosa.

¿Será que todos al nacer, embarcamos en un barquito de papel?

¿Será que el barquito de papel, en su fragilidad, pero tesón a la hora de sortear obstáculos, en su inexorable destino de desaparición, acaba de darme una gran lección de humildad?

Emprendo el camino de regreso tarareando la pegajosa melodía infantil, mientras sonrío y saludo a los desconocidos que encuentro por estos caminos con nuevos ojos.

Al final, somos todos compañeros de travesía.

“La vida es una larga lección de humildad.”

James Barrie

(UCAB 1985).

Escritora y aprendiz de poeta por vocación.

De su paso por la ingeniería surgieron sus Cuentos de Oficina (1997), otra manera de ver al mundo corporativo. Entre sus últimas publicaciones se incluyen sus reflexiones sobre el duelo, Hopecrumbs (2020) (www.hopecrumbs.com) y “The Adventures of Chispita” (2021), una alegoría de la vida en el vientre materno. (www.chispita.ca)

Hoy en día comparte sus “meditaciones impulsivas” desde Calgary, Canadá, ciudad donde reside.

leonorcanada@gmail.com