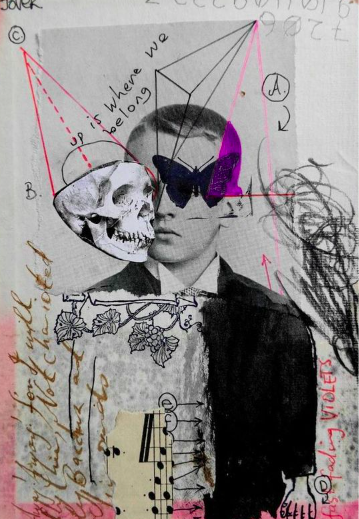

El poeta reacio, 2015

Trabajo en el Instituto Superior de Inconsistencia Generalizada (ISIG) y me gusta. Mi trabajo es brindar cuidados paliativos durante varias horas a la semana a quienes padecen inconsistencia patógena. Son jóvenes, jóvenes de bigotes puntiagudos, empujados por el sistema al Instituto con la esperanza de mitigar el mal que vienen padeciendo desde temprana edad: la incoherencia degenerativa. Reacios al principio, algunos acaban acostumbrándose a esa rutina, otros viven su estancia como un campamento de vacaciones: la mayoría lo soporta como un castigo. Entre mis colegas hay menos de media docena por los que siento ese sentimiento humano que llamamos amistad: es una confianza serena y silenciosa. Los demás, si involuntariamente nos cruzamos en los fríos y extensos pasillos, bajamos la visera, empuñamos la espada, listos para el enfrentamiento encarnizado que impone la hipócrita regla de la cortesía.

Como un animal hambriento, en los primeros meses agradecí el salario magro pero real que recibí en el momento adecuado y me permitió asumir que finalmente podría estirar el cuello y ver un poco más allá de la ventana del pasillo del vecino. Engañé en el trabajo y a mí mismo. No tardé en darme cuenta de que había entrado voluntariamente en el purgatorio de las ilusiones, pero estoy agradecido con el Instituto Superior para la Incoherencia Generalizada (ISIG) y apáticamente satisfecho: aprendí a darle la espalda al sueño.

carmino@ipg.pt