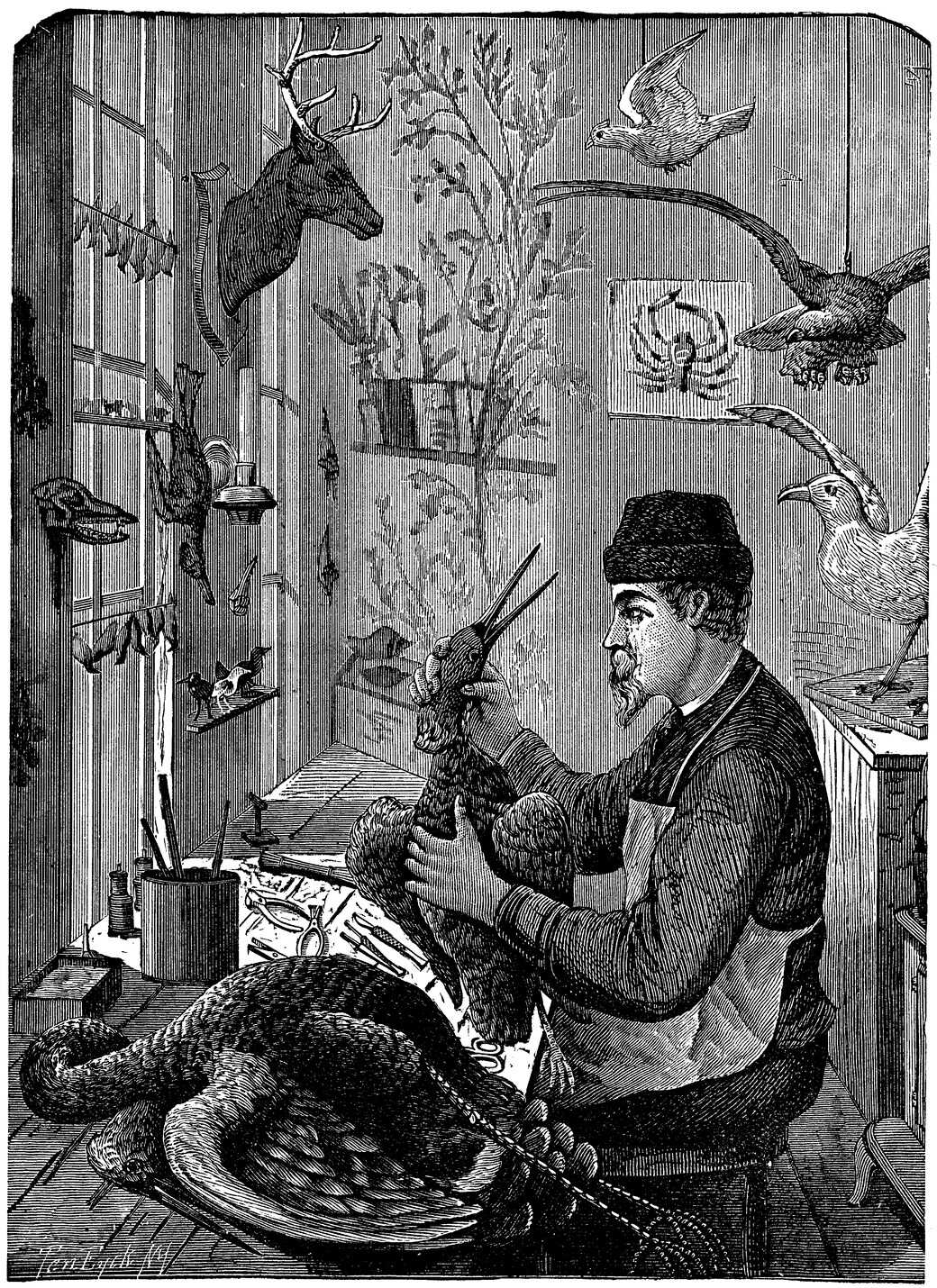

Autor desconocido, 1897

Se puso los guantes espolvoreados de talco por dentro. Abrió un jarrón de vidrio viejo, donde venían los caramelos, y enrolló una pequeña mota de algodón. Con los dedos de la mano izquierda abrió el orificio y empujó poco a poco la pequeña y suave bolita blanca. Su dedo entró casi por completo, la cavidad estaba vacía y húmeda, había extraído todo lo posible con anterioridad. Hizo otra pequeña mota, la empapó en formol y volvió a abrir para introducirla. Se sentía húmedo, tibio y expedía un leve olor putrefacto a carne y hierro.

Cada vez que empujaba el algodón, salía un pequeño hilo de líquido que caía por la piel. Contenía la respiraron y entrecerraba los ojos. Supongo para crear esa falsa sensación de lupa. Resistía pocos segundos, así que terminaba respirando profundo. Quizá terminaba inhalando más de todo ese hedor aun cuando levantaba la cara viendo al techo, poniendo su nariz lo más lejos posible de la incisión.

Fumaba para que el humo aromatizara su aliento y espantara la nube necrótica que salía de la herida.

Después de haber metido al menos ocho pequeñas bolitas de algodón húmedo, con la yema de su índice limpiaba la mancha de formol enrojecido que iba saliendo.

Con una mano sostenía la herida y con otra la aguja curva con un hilo blanco que parecía de uso dental. A medida que cosía, se asomaban algunas fibras de algodón que con el meñique empujaba a la cavidad ahora casi cerrada.

Dio la última puntada. Era un trabajo impecable. La herida casi no se notaba. Solo algunas puntas pequeñas del hilo, que prefería dejarlas para luego fuese más fácil halarlo.

Después de limpiar la mesa, y haber botado los guantes sucios, se paró sin camisa frente al espejo.

La herida, casi entre su séptima y octava costilla, se mostraba algo enrojecida. Aun así, en el cuarto rodeado de cabezas de venados y pájaros perfectamente disecados, admiraba alegre su obra cumbre.

Su trabajo más personal.

Nacido en Ciudad Bolívar. Vivo en Margarita desde 1998

Fotógrafo especialista en el área gastronómica y documental.

Colaborador en El Nacional, Todo en domingo y GastronomiaEnVenezuela.com

Publicaciones editoriales con Libros el Nacional, ULA, El Mercurio de Chile y Miro Popic.

Actualmente, me dedico a la fotografía gastronómica publicitaria y tengo una empresa de distribución de productos artesanales alimenticios.

jdvolcan@gmail.com