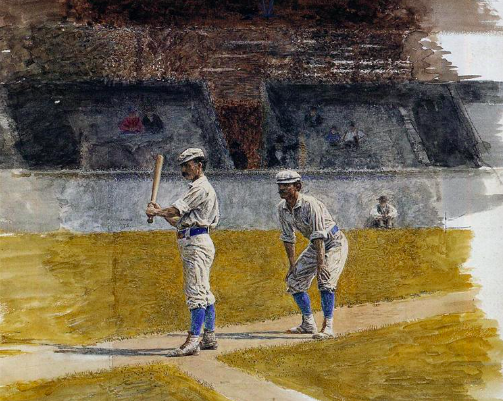

Práctica de béisbol, 1875

Hoy, en caso de que el marcador muestre un empate después del 9° inning, se aplica la llamada “regla panamericana”: sin ninguna razón vinculada con el juego, un pelotero se instala en la segunda base mientras aguarda por el batazo de un compañero que lo regrese al plato. El propósito: culminar con mayor rapidez el encuentro.

Según la situación del juego, el manager puede ordenar a su lanzador enviar, de forma intencional a un bateador rival a la primera base para enfrentar a otro toletero, supuestamente más débil con el madero. Antaño debía lanzar, fuera de la zona de strike, cuatro bolas malas para cumplir con este objetivo. Ahora es suficiente con que simplemente se haga el anuncio. El propósito: culminar con mayor rapidez el encuentro.

También, según la estrategia diseñada por el cuerpo técnico del equipo, el manager podía saltar al campo cuantas veces estimaba necesario para cambiar a su pitcher, usualmente a un diestro por un siniestro (o viceversa), bajo el entendido de que un bateador tiene más dificultades para enfrentar a un serpentinero de su misma mano, sobre todo si es zurdo. Ahora cada lanzador que se suba a la lomita tiene la obligación de mínimo enfrentar a tres adversarios (salvo que haya retirado el último out de la entrada). El propósito: culminar con mayor rapidez el encuentro.

Sería posible seguir enumerando más decisiones últimamente adoptadas por la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) con el interés de darle mayor dinámica al juego, un deporte que durante casi 150 años se practicó bajo las mismas reglas y que ahora, súbitamente, muestra un ansiado interés por cambiar.

Usualmente un partido de pelota tiene una extensión cercana a las 3 horas (sin contar si va a entradas extras). Ahora los ejecutivos del llamado big show, con reloj en mano, buscan reducir cada minuto que puedan para que cada encuentro no se extienda por tanto tiempo.

¿Por qué? ¿Generaciones tras generaciones no han disfrutado siempre de este deporte, aparentemente lento en la acción en el terreno, pero plagado de decisiones estratégicas que lo hacen apasionante en su desarrollo? Pues parece que no: los últimos estudios de MLB revelan que el promedio de edad de los espectadores ronda los 50 años, lo que significa que los más jóvenes ya no tienen interés por este juego. La comprensión del dato es aún peor: implica que, dentro de algunas décadas, cuando aquellos aficionados se hayan despedido de este mundo, ya nadie querrá ver un partido completo de béisbol.

Pero no sólo la pelota se ve afectada por los nuevos tiempos. Hoy la UEFA y tres legendarios clubes del viejo continente (Real Madrid, Barcelona, Juventus) mantienen una agria disputa por el deseo de estos últimos de crear una “Superliga”, competencia que sólo enfrentaría a los grandes equipos europeos, marginando a todos los demás. Los impulsores del proyecto justifican su iniciativa en las caídas paulatinas que muestran los registros de sintonía. Casi nadie está interesado en observar (con perdón de los implicados) un Celta-Almería o un Cremonese-Como.

Hasta la cumbre máxima del deporte, los Juegos Olímpicos, están sufriendo menores niveles de sintonía (la media de edad de los espectadores también supera los 50 años), por lo que se plantean incluir en el programa competencias innovadoras, como el break dance.

Todo parece indicar que ahora los más jóvenes no están interesados en sentarse frente al televisor para ver, durante al menos un par de horas, alguna competencia deportiva. Parece también que tampoco están interesados, como antes, en practicar un deporte: ahora optan por otros pasatiempos, como los que ofrecen los video-juegos y los teléfonos celulares.

Pero puede irse mucho más allá: ya ni el cine despierta tanto interés. Salvo excepciones, por supuesto, es difícil notar a las nuevas generaciones especialmente expectantes ante los estrenos de películas. Es imposible, incluso, que vean un filme completo, sin marcar pausa en el control remoto.

Por supuesto, ni siquiera es necesario hablar sobre la poca atención que despierta hoy la lectura…

Los tiempos cambian. Esto no es necesariamente malo, pero sí debe verse con cierto recelo la pretensión, cada vez más patente, de preferir que todo sea rápido, prácticamente perecedero. Nada que haga reflexionar, nada que compartir. Todos sentados apreciando una diminuta pantalla, fabricada sólo para uno, sin dar paso a nadie más.

El placer de lo instantáneo es fundamentalmente egoísta. Es difícil compartir algo que ocurre en muy pocos segundos. No hay cabida para alguien más cuando los ojos no se apartan de los pequeños teléfonos inteligentes, consumiendo instantes de vertiginosa diversión.

Todos encerrados ya no en torres de marfil, sino en burbujas prêt-à-porter diseñadas sólo para uno. Retazos que cada vez se fragmentan más, pedazos que se van arrancando en cada rincón de la convivencia humana.

Pero ningún hombre es una isla, dijo hace 400 años el poeta John Donne. Habrá, pues, algún día que volver a tomar esos fragmentos y levantar vigorosa a la humanidad.

¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece?

¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla?

¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe?

¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo?

Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.

Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo.

Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia.

Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes ¿por quién doblan las campanas?; doblan por ti.

Jfelipegr@gmail.com