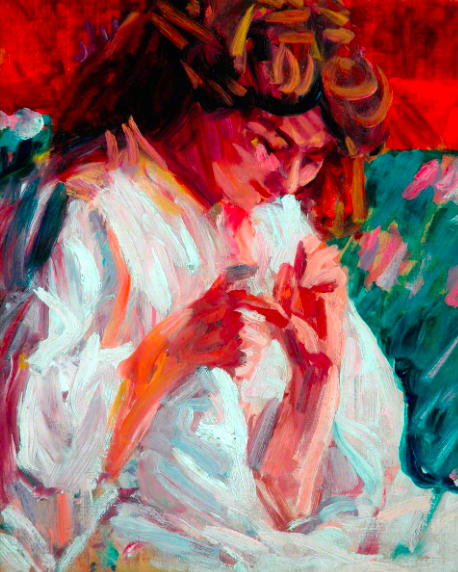

Muchacha cosiendo, 1901

En esta época del año es normal que los bolsillos se encuentren golpeados, es decir medio vacíos.

Son tiempos de generosidad e indulgencias, como debe ser.

Pero en este caso, los bolsillos de mi abrigo de invierno estaban literalmente, rotos.

Por un momento quise sucumbir al consumismo y salir a comprarme uno nuevo, pero no lo hice, eso iría en contra de mis principios y de la memoria de mi madre, artista de la aguja y el dedal.

Así que decidí coserlos yo misma.

Estaba segura de que en mi casa existía ese mítico objeto: el costurero.

En mi caso, una pieza más inútil que cenicero en motocicleta.

Pero lo encontré, allí estaba, con sus compartimientos llenos de hilos, agujas, alfileres, dedales y otros elementos desconocidos.

Con más torpeza que destreza y este par de ojos que ha de comerse la computadora, comencé a dar puntadas.

Honrar la memoria de mi madre resultó ser una actividad muy relajante, casi una meditación trascendental.

Me entretuve un buen rato y mientras cosía, me pregunté a mí misma ¿qué otra cosa a mi alrededor, etérea o material, necesitaría remiendos?

Vinieron a mi mente algunos ejemplos según sus distintas naturalezas: la bata rosada, ese huequito oculto de las inseguridades; el suéter blanco, la tronera de los temores; el cojín de la sala, un viejo rencorcillo…

Huecos por donde se escapa la belleza y la vitalidad.

Entonces, tomé aguja e hilo de plata (el dedal no sé ni en que dedo ponerlo) y me propuse remendar los descosidos, de mi casa y de mi vida.

Antes de guardar mi costurero, que ahora aprecio más que nunca, decidí probarme otra chaqueta a ver si tenía algún bolsillo roto y, al contrario, en esta me encontré un billete de $20 y una piedrita, seguramente mágica.

Y es que creo que, hasta la suerte cambia cuando uno se decide a hacer remiendos…

(UCAB 1985).

Escritora y aprendiz de poeta por vocación.

Desde muy joven participó en talleres de escritura creativa en el CELARG, Caracas.

Sus ficciones fueron publicadas en la antología Voces Nuevas (1990-91), y

más adelante su testimonial, Existe la Luz (1995).

De su paso por la ingeniería surgieron sus Cuentos de Oficina (1997), otra manera de ver al mundo corporativo. Entre sus últimas publicaciones se incluyen sus

reflexiones sobre el duelo, Hopecrumb (2020) y “The Adventures of

Chispita” (2021), cuento infantil, una alegoría de la vida en el vientre materno.

Hoy en día comparte sus “meditaciones impulsivas” desde Calgary, Canadá, ciudad donde reside.

leonorcanada@gmail.com