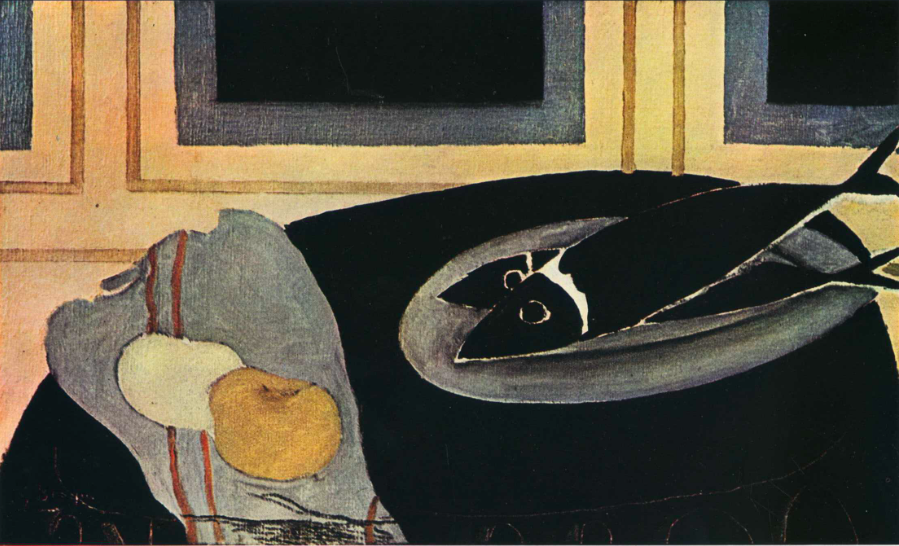

Pez negro, 1942

Acababa de cobrar los primeros derechos de autor por mi última novela y después de confirmar que podría alcanzarme para una comida magna solo para mí, a lo grande, si invitaba a alguien, o para un número confuso de picoteos, me decidí por darme el lujo de ir a comer salmón salvaje certificado con Manolo. Al fin y al cabo, Manolo me había contado muchas historias que, maquilladas y ensambladas, había incluido en mi obra maestra.

Estaba harto de escuchar las extáticas expresiones de todos los que aseguraban que quien no había comido salmón salvaje, simplemente no había comido salmón. Así, llevé a Manolo a La trainera azul, donde aseguraban que su producto era auténtico. Por supuesto que le hice jurar a Manolo sobre el volumen de Bodas de Camus que no hablaría de la comida durante la comida. Manolo, solemne como siempre, juró no criticar la comida bajo ningún concepto.

Yo me había asegurado de que esa noche había Salmón de Alaska y por supuesto no tuve ninguna duda al hacer mi pedido. Manolo pidió unos mejillones y después del tiempo justo teníamos delante nuestros respectivos platos.

La cosa prometía.

Me preparaba para atacar los suaves músculos rosados y caramelizados con aroma a limón y salvia, cuando la mano de Manolo atajó mi gesto y la paleta se detuvo ansiosa.

“Houston… tenemos un problema” sonó en alguna parte de mi cabeza.

– Es un héroe — dijo Manolo.

– ¡Juraste no criticar la comida! — le dije apuntando con la paleta a su cara.

– Ni voy a criticar ni voy a hablar de la comida, soy un hombre de palabra — me respondió tranquilamente Manolo sin soltarme la mano —. Simplemente te digo que lo que tienes delante es parte de una especie heroica que debería ser símbolo para nosotros.

La tragedia estaba servida. Yo sabía muy bien que, cuando Manolo comienza, no hay forma de detenerlo más que el homicidio en primer grado, y aunque las cárceles han avanzado mucho, me gusta más mi casa. Así fue como Manolo me explicó que, si ese salmón era de verdad un salmón salvaje, había nacido en lo más profundo de algunos ríos y que en primavera había descendido hacia el mar donde vivió la mayor parte de su vida. Lo admirable, lo que no hemos aprendido a ver, según Manolo, es que para desovar el salmón remontaría el mismo río por el que descendió, llegaría al mismo meandro donde nació y allí, después de desovar, moriría. Mi salmón era el heredero de una raza de héroes que desafiaría a contracorriente a un río crecido, con miles de obstáculos nuevos, con osos preparados para cazarlos, troncos rotos, pescadores ansiosos y piedras rodadas.

– Lo que tienes en el plato, querido amigo, es un ejemplo de tesón, de nunca rendirse, de aprender a ir contra todo presagio, de grandeza, de saber entregar lo mejor para que la próxima generación siga representando esa búsqueda. Exactamente lo que Camus plantea en El hombre rebelde.

Manolo me soltó la mano y se quedó viendo el vacío un instante antes de cerrar:

– Nos hemos convertido todos en salmones de criadero… ¡que lástima!

Por supuesto que no pude acuchillar el cuerpo del salmón héroe bendecido por Camus y tuve que contemplar cómo Manolo devoraba sus mejillones sin el menor reparo. Tampoco era fácil encontrar un argumento que convirtiera en héroe a un mejillón de criadero, por mucho que me empeñé en encontrarlo.

Profesor universitario de Literatura del Renacimiento y Teatro Contemporáneo. Escritor de ficción para cine, televisión y literatura, especialmente policial. Sus novelas “Por poco lo logro” y “Serpientes en el jardín” se consiguen en Amazon. Ha creado y dirigido Diplomados de Literatura Creativa y de Guion audiovisual en la Universidad Metropolitana de Caracas. Actualmente mantiene un programa de cursos virtuales relacionados siempre con la Narrativa en todas sus formas.

josemanuel.pelaez@gmail.com